旧約聖書はヘブライ語で記されている。ごくわずかの部分はアラム語である。(エズラ記4:8~6:18、7:12~26、ダニエル書2:4~7:28その他)。イスラエル民族はカナンの地(パレスチナ)に定着してからヘブライ語を使用したが、後にアラム語が使われるようになった。このアラム語はアッシリア、バビロニア、ペルシアで用いられていた。エズラ記のアラム語部分はペルシア王との間に交わさた手紙であるが民衆は理解できなかったことを示す記録が列王記下18:26にある。アラム語は次第にイスラエルに浸透するが、バビロニア捕囚はそれに大きな役割を果たしたと考えられる。ギリシア支配時代以降ヘブライ語は聖書その他の宗教文書に用いられ、一般にはアラム語が日常化していった。イエス時代のパレスチナではアラム語が用いられていた。福音書記者はイエスの語られた言葉の中に、ごく少数ではあるがギリシア語と並行してアラム語を保存している。「タリタ・クム」(マルコ5:41)「エッファタ」(同7:34)「アッバ」(同14:36)「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ」(同15:34)がそれである。

写真の説明

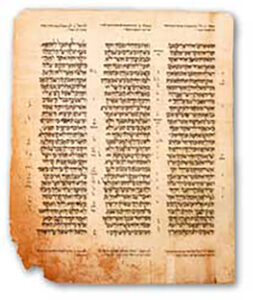

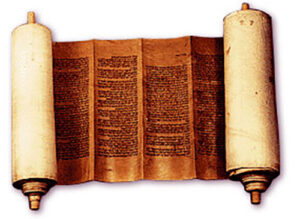

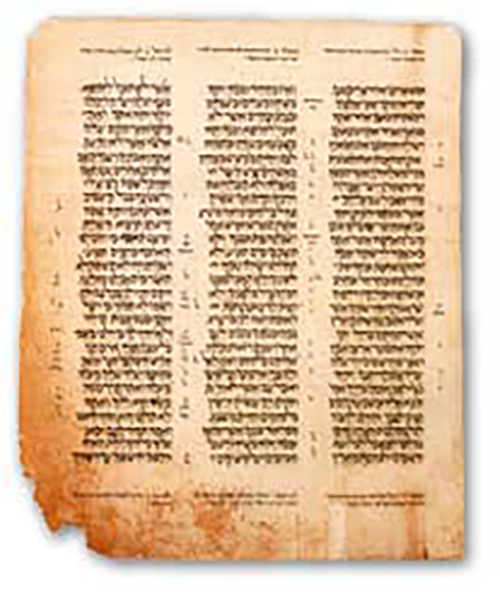

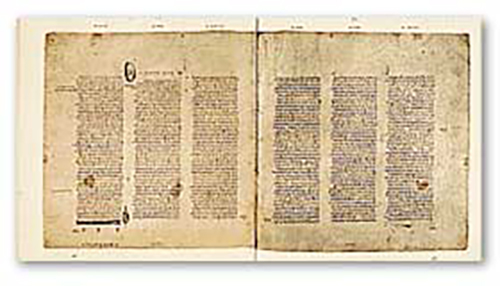

[上] 「アレッポ写本」(930年)現在ヘブライ大学でこの写本に基づくヘブライ語聖書を作成している。[下] 「バチカン写本」(4世紀)ギリシア語の大文字写本で語と語の区切りが無い。バチカン図書館所蔵。

新約聖書はギリシア語で記された。このギリシア語はヘレニズム時代に地中海世界で共通語となったコイネ-と呼ばれるギリシア語で、古典ギリシア語とは異なるものである。使徒たちによってキリスト教が伝えられていったのは、このコイネ-・ギリシア語の世界であったので、新約聖書はコイネ-・ギリシア語で記されたのである。ヘレニズム文化の中心はエジプトのアレクサンドリアであったが、この地で翻訳された旧約聖書のギリシア語訳はコイネ-・ギリシア語であった。この聖書はセプトゥアギンタ(70人訳)と呼ばれている。新約聖書に引用されている旧約聖書はこのセプトゥアギンタによっている。

翻訳史

翻訳史01|ザ・バイブル

聖書を表す語として知られているバイブルは、ギリシア語のビブリオンに由来し、書物を意味する…

翻訳史02|聖書は何語で書かれたか

旧約聖書はヘブライ語で記されている。ごくわずかの部分は…

翻訳史03|聖書の成り立ち

「旧約聖書」という呼び方はキリスト教において「新約聖書」と対応して名づけたもので…

翻訳史04|聖書は写本で伝えられた

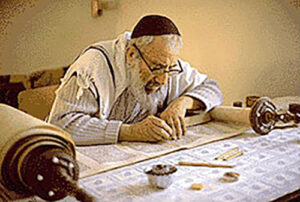

われわれに伝えられた聖書の本文はすべて写本によるもので、聖書の原本というものは…

翻訳史05|ギリシア語の写本

ギリシア語写本は大文字写本Uncialと小文字写本Minusculeとに大別される…

翻訳史06|パピルスやヴェルムに

パピルス紙はエジプトにおいて紀元前3000年ごろ考え出された…

翻訳史07|翻訳された聖書 古代から中世

古今東西の文献の中で、聖書ほど古くから今日に至るまで多くの翻訳がなされてきたものはない…

翻訳史08|すべての人々の手に聖書を 近現代の聖書翻訳

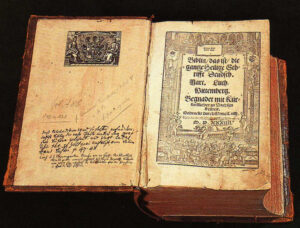

ラテン語で書かれた聖書を理解できるのは一部の者だけだった…